Для пациентов

В катерогии собраны материалы, объяснящие развитие неврологических болезней и их причины.

В катерогии собраны материалы, объяснящие развитие неврологических болезней и их причины.

Стиль изложения расчитан на неподготовленного читателя - восприятие текстов не требует каких-либо специальных знаний, автор старался избежать моментов, которые могут быть истолкованы двояко.

Набор тем в категории сформирован опытом ведения амбулаторного приёма и консультаций в рамках проекта Здоровье@mail.ru.

1. Исключите заболевания, вызывающие нарушения памяти

Ощутив затруднения с памятью, обратитесь к врачу - убедитесь, что вам не требуется обследование и специальное лечение.

Нередко, но не всегда, нарушения памяти связаны с поражением головного мозга или нарушениями обмена веществ. Порой проблемы с памятью могут быть вызваны болезненными нарушениями настроения, которые сложно выявить у себя самостоятельно.

2. Сократите объём информации, которую необходимо запоминать

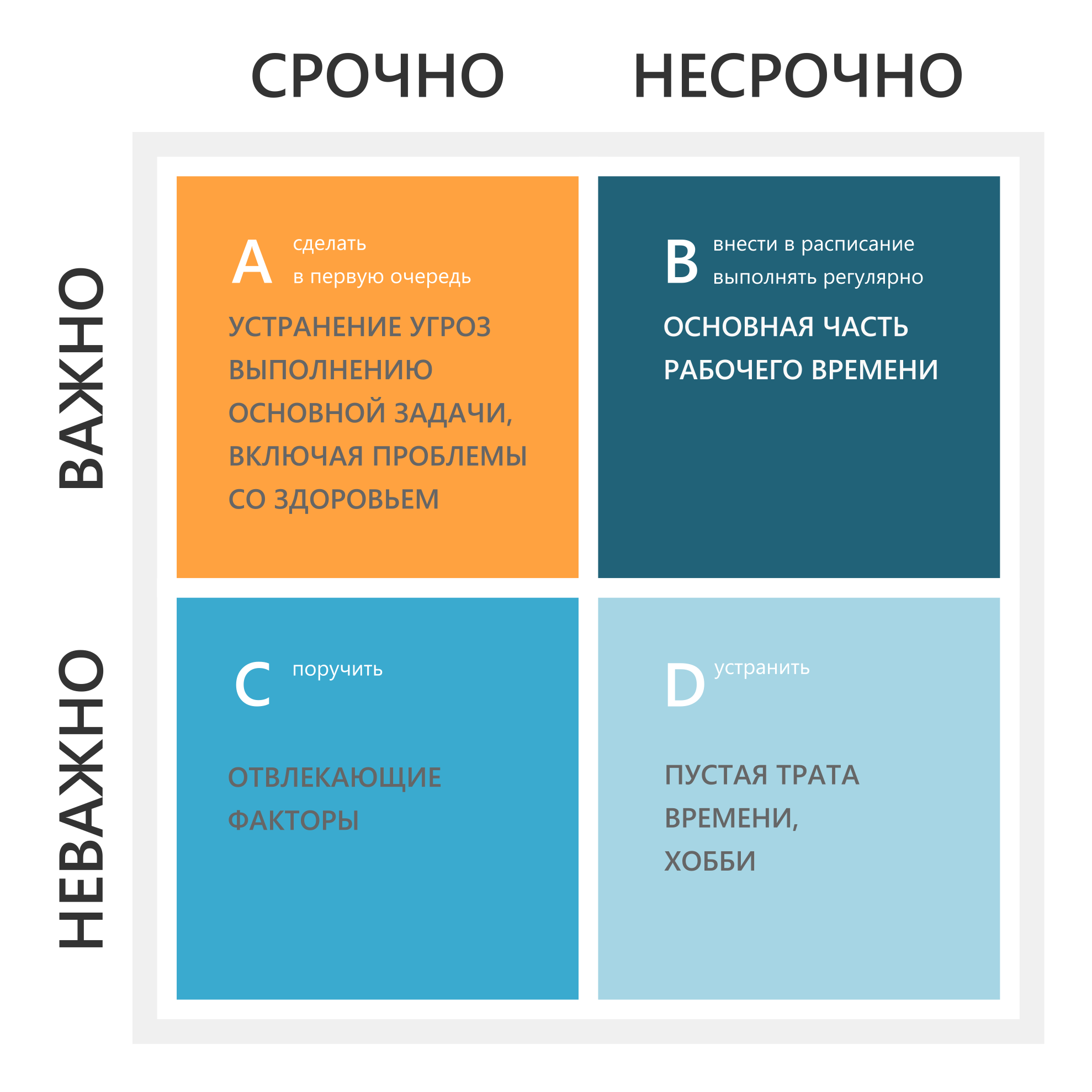

a) Используйте Матрицу Эйзенхауэра

простой инструмент для сортировки действий по приоритетности, в зависимости от ответов на вопросы:

- Это важно?

- Это срочно?

Алгоритм, описанный таблицей, имеет ограничения. Например, чрезмерное увлечение текущими задачами в ущерб развитию - “бомба замедленного действия”: без хобби и других видов отдыха ваши ресурсы истощаются. В группу D также могут попасть отношения с семьёй, что со временем гарантированно лишит вас поддержки близких.

Без новых навыков, приобретение которых не является срочным при наличии текущих задач, дальнейшее развитие невозможно. Примечательно "правило 5-ти часов", согласно которому необходимо каждый будний день тратить один час на получение новой информации и анализ собственных повторяющихся ошибок.

Продуктивность творчества гениев мало соотносится с количеством времени, которые они тратят на решение основных задач.

Таким образом, ортировка дел при помощи матрицы уместна на небольших промежутках времени при выполнении рутинной работы. Для эффективного использования матрицы необходимо в максимально возможной степени самостоятельно планировать своё рабочее время (не давайте другим без особой причины менять ваше расписание и нарушать планы, избавьтесь от контактов, "пожирающих" время).

b) Упростите себе жизнь

Сделайте повторяющиеся действия единообразными, чтобы не тратить на них силы. Например, Альберт Эйнштейн, чтобы не мучиться выбором, имел в гардеробе несколько одинаковых рубашек; представители крупных корпораций - (например, Стив Джобс, Марк Цукерберг) появлялись на публике в одной и той же одежде, униформа есть у представителей большого числа профессий.

Используя “стандартизацию” можно серьёзно сэкономить силы на покупках товаров повседневной необходимости и оплате счетов: один и тот же магазин, один и тот же маршрут, решение “брать” или “не брать”.

Сложно переоценить этот подход на работе, которая состоит из однообразных повторяющихся действий, или которую можно к ним свести. Конвейер - одно из главных достижений цивилизации, которое позволило сделать сложные товары доступнее для каждого.

c) Всё, что не нужно держать в голове постоянно - записывайте

Выберите способ ведения записей на свой вкус - блокнот, датированный ежедневник, электронное приложение (Evernote, MS Outlook/Onenote). По моему субъективному мнению, более удобны электронные блокноты с возможностью доступа как мобильного приложения, так и настольного компьютера. Регулярно просматривайте и удаляйте заметки, вносите изменения - важность и срочность дел может меняться, что становится ненужным.

Часть данных всё же придётся заучить: номера телефонов экстренных служб и небольшого количества близких людей, алгоритмы оказания экстренной помощи, часто используемые в работе формулы, справочные данные, расписание работы часто посещаемых учреждений и людей, с которыми вы связываетесь регулярно.

Есть информация которую нельзя доверить ни бумаге, ни электронному носителю - пароли, стратегические планы и мысли, обречённые на критику, ущемляющие чьи-то интересы.

3. Контролируйте уровень стресса

У всех живых существ, способных передвигаться, инстинкт убежать от опасности один из основных. Если вы сталкиваетесь со стрессом, головной мозг считает избегание или устранение угрозы приоритетной задачей. Любая работа, в том числе, связанная с запоминанием новой информации, становится второстепенной и выполняется неэффективно.

Избегайте ситуаций с дефицитом времени, ограждайте себя от конфликтных людей, не беритесь за непосильные задачи, если вам и так сложно справляться с рутиной

4. Следите за здоровьем и отдыхайте качественно

a) Спите в комфортном для себя режиме

У каждого он индивидуален, но большинству взрослых людей достаточно 6-8 часов в день. При напряжённой работе состояние ума может улучшить полуденный сон на 20-60 минут, если есть такая возможность. С возрастом потребность во сне уменьшается: пожилые люди спят по 4-5 часов и это физиологично. Есть люди и с другими режимами сна.

b) Выделяйте время на отдых

Необходим как на активный, так и на пассивный отдых. Чем разнообразнее и насыщеннее работа, тем больше требуется просто ничего не делать достаточное время.

Тренирующие занятия физкультурой повышают как физическую, так и умственную работоспособность, что в большинстве случаев с лихвой компенсирует затраченное на них время. Люди в хорошей форме реже страдают от эмоциональных нарушений и других проблем со здоровьем.

Регулярные гигиенические и профилактические меры (уход за зубами, кожей, контроль хронических заболеваний) - также недооцененный источник энергии, основа хорошего самочувствия, а следовательно - способности к умственному труду.

5. Полноценно питайтесь

Если вы не занимаетесь физическим трудом, ваш мозг является основным потребителем энергии. Обеспечьте его достаточным количеством питательных веществ и витаминов на время физических нагрузок.

Избыточная физическая активность и диетические ограничения снижают умственные способности.

Продукты питания можно использовать в качестве подкрепления за качественно выполненную работу, соблюдая разумные пределы потребления пищи.

6. Освойте несколько методик, улучшающих запоминание и хранение информации

a) Обработка информации

Повторение, повторное обращение к информации, составление на основании фактов, которые необходимо запомнить, коротких фраз и рассказов, создание мнемонических схем и звучных аббревиатур.

Составление алгоритмов и графических схем, сопоставление с уже известными фактами и данными.

Многократное повторение про себя имени собеседника, после того, как он вам представился, порой единственный способ его запомнить.

b) Графическое представление информации

Разместите перед глазами вещи, которые необходимо запомнить, меняйте экспозицию. Здесь тоже придётся выбирать. Чрезмерное количество текстовых заметок и схем будет только раздражать. Более сложные техники визуализации также используются в системах запоминания и хранения информации. Однако, чтобы овладеть и регулярно пользоваться ими - нужно затратить большое количество времени и сил.

c) Римская комната (метод Цицерона)

Подходит людям с развитым визуальным мышлением. Чтобы воспользоваться им - разместите вещи или понятия, которые необходимо запомнить в хорошо знакомом здании, помещении или местности, вспоминайте их, двигаясь в памяти по знакомому месту. Так удобно планировать покупки, мысленно проходясь по витринам и полкам знакомого супермаркета, собирать вещи в дорогу, стоя план по их сбору в знакомой квартире. Метод может использоватся и для запоминания списка дел на неделю, как альтернатива блокноту.

Я использовал метод Цицерона для устных отчётов о ночном дежурстве в клинике.

7. Используйте естественные побуждающие стимулы

a) Соревнование

Люди - социальные животные, быть “в стае” первым - инстинкт, которых сохранился у многих. Эксплуатируйте его, чтобы подстегнуть себя - думайте о более успешном выступлении, влиянии на аудиторию, успехе проекта, возможности понравится ввиду демонстрации способностей.

Вы сами для себя тоже являетесь достойным соперником - стремитесь сделать больше и лучше, это стимулирует.

b) Юмор

Заставить человека смеяться - один из надёжных способов получить союзника. Всё, что вызывает смех, сопровождается сильным нейрохимическим подкреплением (выбросом нейронами простых веществ, обеспечивающих положительный эмоциональный фон - серотонина, норадреналина). Придумывайте шутки с информацией, которую нужно запомнить, шутите, чтобы собеседники запомнили то, что вы хотите до них донести.

c) Пошлости

На войне запрещённых средств нет. При достаточном гормональном фоне и хорошем здоровье, половая потребность - один из основных движущих моментов в жизни. Любые пошлые шутки и аналогии (если это остаётся только при вас) уместны, чтобы запомнить информацию.

- Информация о материале

- Категория: Для пациентов

Семь заповедей пациента

1. Не верь:

вся медицина - сменяющие друг друга заблуждения, и то, что говорит тебе врач, - с 95% вероятностью - враньё. До самой середины прошлого века врачи пациентам больше вредили, чем помогали. Подвергай сомнению всё, что услышишь от врача, и пусть врач знает, что ты сомневаешься.

2. Не бойся:

врачи часто попусту запугивают. Ты можешь не дожить до последствий курения и злоупотребления алкоголем, крайне вероятно не будешь тем, у кого из-за отказа от приёма статинов возникнет полная закупорка сосудов, зато откажешься от многих удовольствий и всю жизнь будешь работать на таблетки, если начнёшь делать так, как рекомендовал врач.

3. Не плати:

большинство врачей в нашей стране получило самое дорогостоящее высшее образование бесплатно, средняя зарплата в медицине в два раза больше, чем средние зарплаты по стране, и сталинское: «Хорошего врача народ прокормит, а плохому так и надо».

Подготовка после получения диплома не стоит ничего: журналы никто не выписывает, все необходимые статьи и книги есть в интернете бесплатно, учёба оплачивается работодателем.

В узких специальностях, типа стоматологии, курсы на которых выдаются сертификаты, "отбиваются" многократно расширением набора услуг и повышением их стоимости. В сложных специальностях, типа неврологии или гематологии, дополнительное обучение врача не даёт гарантированного повышения качества его работы. Например, курсы по ведению пациентов с деменцией не научат врача вылечивать деменцию.

Если врач сделал для вас что-то выдающееся, не стоит сильно тяготиться тем, что ты его должник: второй раз так хорошо у врача вряд-ли получится, а ты точно в такую сложную ситуацию больше не попадёшь. Качественно выполненная работа - достаточная награда для хорошего врача.

Коммерческие клиники - аттракцион, сначала вызывающий, а затем - устраняющий тревогу. Не стоит за него платить.

Отдавайте предпочтение бесплатной медицинской помощи, получая которую, "выжимайте" из врачей всё, что вам нужно.

Разумеется, оплата консультации предполагает в дальнейшем бесплатное решение возникающих в последствии вопросов, непосредственно или отдалённо связанных с причиной обращения. Если вы страдаете хроническим заболеванием, или просто курс лечения длительный - все консультации после приёма включены в стоимость.

Желательно платить один раз - если/когда выздоровеете.

4. Стань для своего врача самым важным пациентом:

расскажи о своих заслугах и знакомствах (особенно в медицинской администрации и контролирующих организациях, неплохо обозначить близость и к силовым ведомствам; придти в парадной военной форме с наградами - "топ").

Менее надёжно - хвалить врача, создавая уверенность, что вылечить вас - апогей его профессиональной деятельности, и только он может решить вашу проблему, и должен это сделать, посрамив коллег, у которых ранее это не получилось.

Во время и после визита максимально занимай время и пространство врача: попросили написать - позвони, попросили позвонить - приди на приём, попросили придти на приём - встреть по дороге домой.

5. Контролируй каждое действие врача:

врачебные ошибки чрезвычайно часты.

Действуя по заученным алгоритмам, врач совершает ошибки снова и снова, особенно, когда времени подумать недостаточно. Здесь сложно переоценить важность контроля каждого этапа работы врача (как и любого другого специалиста: строителя, электрика, автослесаря). Проблем с реализацией никаких нет: ни один хороший врач не позволит себе игнорировать ваши уточняющие вопросы и замечания. Благодаря вашему личному опыту, опыту близких, научно-популярной медицинской литературе и блогерам, фильмам и сериалам вы знаете, как надо.

Лайфхак напоследок: сложно добиться своего, общаясь с врачами один на один, у них на всё есть готовый ответ. А вот когда делегация будет больше, реагировать на все вопросы и замечания врачу станет сложнее, он обязательно будет сбиваться и вы увидите его слабые стороны. Примитивно, но работает безотказно: чтобы лучше контролировать врача - приходите на приём толпой.

6. Всегда получай то, зачем пришёл:

если твои планы будут нарушаться по мелочам, конечного результатам не видать.

Не позволяй вносить коррективы в свои замыслы: пришёл "проверить голову", не соглашайся с тем, что определить тип головной боли достаточно знать жалобы и течение заболевания, - требуй проведения МРТ головного мозга, ведь ты на приёме, чтобы пройти обследование.

7. Перепроверь:

Собирай мнения врачей и знакомь автора каждого последующего с предыдущими (разумеется, только после того, как он озвучит своё).

Изучи инструкцию каждого назначенного препарата, а также отзывы пациентов, которые принимали это лекарство. Попытайся узнать о возможных взаимодействиях лекарств между собой и с пищей.

Не грешно повторно потребовать от врача разъяснений, если у вас сложилось ощущение возможной опасности лечения. Настоящий врач никогда не откажет.

Вы всё это уже знаете и всегда так делаете? Не удивляйтесь тому, что приходится бегать по кругу. У доктора тоже есть свои интересы и воля их защищать.

- Информация о материале

- Категория: Для пациентов

Текущие проблемы с регистрацией препаратов и волны ажиотажного спроса (например, местные ингаляционные гормоны, психотропные препараты) снижают доступность лекарств.

Не отчаиватесь, если вам не удалось купить препарат в ближайшей аптеке. Найдите его на специализированном интернет-ресурсе, например:

Ютека,

Аптека.ru (8 (800) 700-88-88, круглосуточно) или

АптекаМос (8 (495) 77-57-9-57, будни 10-18, выходные 10-16), уточните наличие по телефону и оформите предзаказ).

За многолетнюю практику я выработал предпочтение пользоваться сетями Здоров.ру и Авиценна по причине широкого ассортимента.

Препараты предметно-количественного учёта, которые продаются по рецепту формы ф-148/у, можно купить в ограниченном количестве аптек. Как правило, это аптеки сети государственной сети "Аптеки Столицы". Выбрать ближайшую можно на странице сайта: https://www.cloikk.ru/drugstorecontacts

Список аптек Балашихи и ВАО г.Москвы доступен по ссылке: https://www.openneuro.ru/poliklinika/controlled-drugs

- Информация о материале

- Категория: Для пациентов

По материалу UpToDate Jet lag

Author: Cathy A Goldstein, MD

Literature review current through: Feb 2019. | This topic last updated: Feb 28, 2018.

- Информация о материале

- Категория: Для пациентов

Введение

Рассеянный склероз является хроническим заболеванием.

Он всегда будет каким-либо образом проявляться, возможно, нарушая Ваш привычный ход жизни.

В большинстве случаев, нарушения прогрессируют медленно, и часто не являются основной

проблемой пациентов. Для того, чтобы избавить больных и их близких от напрасных тревог, автор сайта

собрал ответы на вопросы, которые чаще всего возникают при рассеянном склерозе.

Публикация подгтовлена по материалам зарубежных сайтов для пациентов.

- Информация о материале

- Родительская категория: Для пациентов

- Категория: Часто встречающиеся болезни

Определение

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) возникает в виде повторных эпизодов, чаще продолжительностью менее одной минуты. Приступы провоцируются изменением положения головы: поворотами, запрокидыванием, а также переменой положения тела, в том числе в положении лёжа, даже во сне. Между приступами могут сохраняться вегетативные нарушения (тошнота, редко рвота, колебания артериального давления, потоотделение) и нарушения равновесия, поэтому пациенты могут описывать постоянное головокружение.

С течением времени тяжесть приступов, как правило, уменьшается. Слово "доброкачественное" - означает, что заболевание проходит само, без лечения, не нанося пациенту стойкого вреда.

Эпидемиология

ДППГ является наиболее частым видом головокружений. Приступы чаще всего развиваются у женщин пожилого возраста. Однако, заболевание может возникать в любом возрасте.

Этиология и патогенез

Приступы ДППГ, в большинстве случаев, связаны с отрывом, разрушением или увеличением в размерах отолитов.

Отолиты (отоконии) — это слоистые камешки, состоящие преимущественно из кристаллов карбоната кальция, как перламутр или жемчуг. Они погружены в желеобразный слой, окутывающий волоски чувствительных клеток на поверхности макулы (пятно) сферического и элептического мешочков вестибулярного анализатора. Отолиты, желеобразный слой и волоски чувствительных клеток образуют отолитовую мембрану.

Элиптический мешочек (маточка) соединяется с тремя полукружными канальцами (ПКК), расположенными в трёх перпендиуклярных плоскостях: латеральным, передним и задним. В их расширениях в месте соединения с маточкой, также есть чувствительная область - ампулярный гребешок, покрытый сходной с отолитовой мембраной структурой — купулой. В норме, купула разделяет ПКК и маточку. Отолитов она не содержит. Купула обеспечивает восприятие угловых ускорений головы, реагируя на изменения давления в ампуле, возникающие вследствие инерции эндолимфы (жидкости, заполняющей, ПКК и мешочки вестибулярного анализатора).

Оторвавшиеся отолиты или их фрагменты могут попадать в ампулы ПКК и раздражать области купулы. Такой, более частый, вариант ДППГ называется каналитиазом.

Благодаря балансу между образованием и рассасыванием слоёв, из которых состоят отолиты, обеспечивается их обновление, а также рассасывание оторвавшихся отолитов. При нарушении баланса, один из отолитов приобретает большие размеры (в 2-4 раза больше соседних клеток), большая масса приводит к большей смещаемости по сравнению с соседними фиксированными отолитами, что является источником раздражения вестибулярной системы. Такой вариант ДППГ называется купололитиазом, для него характерно более длительное течение (несколько месяцев), отсутствие эффекта от вестибулярных маневров.

Асимметричное поступление сигнала в головной мозг при одностороннем раздражении вестибулярного аппарата, нарушает иллюзию равновесия, созданную взаимодействием вестибулярной, зрительной и проприоцептивной системы (получающей сигналы с мышц и связок, оценивающей положение сегментов конечностей). Возникает ощущение головокружения.

Чувствительные клетки вестибулярного анализатора подают в головной мозг сигнал максимальной интенсивности в течение первой секунды раздражения, затем сила сигнала экспоненциально снижается, что лежит в основе кратковременности симптомов ДППГ.

Наиболее часто встречается поражение заднего ПКК (90%), реже латерального (8%), остальные случаи вызваны поражением переднего ПКК и сочетанным поражением нескольких канальцев. Классические случаи ДППГ вследствие поражения заднего ПКК являются идиопатическими в 35% случаев, предшествующие черепно-мозговые травмы (иногда незначительные) и хлыстовые травмы шеи отмечаются у 15% пациентов.

В остальных случаях ДППГ вызвано другими нарушениями: чаще всего болезнью Меньера (30%), вестибулярным нейронитом, оперативными вмешательствами на органе слуха, придаточных пазухах носа, герпетическим поражением ушного ганглия и нарушениями кровообращения структур внутреннего уха. В популяционных исследованиях выявлена прямая зависимость вероятности развития ДППГ с возрастом, женским полом, мигренью, гигантоклеточным артериитом, факторами риска сердечно-сосудистых осложнений — артериальной гипертонией и дислипидемией, а также с инсультами в анамнезе, что подтверждает значимость сосудистых причин в отдельных случаях.

Выделен синдром Lindsay-Hemenway — острое головокружение, с последующим развитием приступов ДППГ и уменьшением или полным исчезновением нистагма в калорической пробе вследствие нарушения кровообращения в системе передней вестибулярной артерии.

Диагностика

Диагноз ДППГ выставляется на основании оценки нистагма при проведении специальных маневров — приёмов, вызывающих угловые ускорения головы пациента.

Поражение заднего полукружного канальца

Проба Дикса-Холлпайка - «Золотой стандарт» диагностики ДППГ, вызванного патологией заднего ПКК:

Пациент сидит вдоль кушетки прямо, голова повёрнута на 45 ˚ в сторону лабиринта, который исследуется.- Пациент укладывается в положение лёжа, при этом поворот головы сохраняется, голова запрокидывается назад с углом в 30 ˚ по отношению к оси тела, свешивается с края кушетки.

- Наблюдают за движением глаз. Нистагм и головокружение возникают с задержкой на несколько секунд и продолжаются менее 1 минуты.Нистагм имеет типичную траекторию: вначале возникает тоническая фаза, во время которой глазное яблоко отводится кверху, от нижележащего уха, отмечается ротаторный компонент, затем возникают клонические движения глаз в сторону пола/нижележащего уха.

- После прекращения нистагма пациента возвращают в положение сидя и снова наблюдают за движением глаз, нистагм может появиться повторно, но иметь противоположное направление.

При повторных проведениях пробы с поворотом головы в ту же сторону с каждым разом интенсивность и продолжительность нистагма уменьшаются.

Процедуру повторяют с поворотом головы в противоположную сторону

Сторону поражения определяют по тому, на какой стороне возникают позиционный нистагм и головокружения.

Поражение переднего полукружного канальца

Поражение переднего ПКК также выявляется в пробе Дикса-Холлпайка, ротаторный нистагм при этом направлен от нижележащего уха. Остальные характеристики сходны.

Поражение латерального полукружного канальца

Поражение латерального ПКК выявляется в положении пациента лёжа при помощи поворота головы в плоскости канала справа налево и наоборот (roll test). Возникает горизонтальный нистагм, с клоническим компонентом, направленным вниз, преимущественно при повороте пораженным ухом вниз, если снизу расположено здоровое ухо, также возникает нистагм, клонический компонент которого направлен вниз, но менее выраженный.

У четверти пациентов каналолитиаз в латеральном ПКК сочетается с каналолиазом заднего ПКК. В противоположность нистагму, направленному вниз, клонический компонент вызванного нистагма направлен к вышележащему уху. Эта форма сочетается с нахождением отолитов в передней части латерального ПКК или фиксированным к купуле отолитом, в то время, как при свободно перемещающихся отолитах возникает нистагм, направленный в сторону нижележащего уха.

На результаты тестов могут оказывать влияние стеноз позвоночного канала шейного отдела, радикулопатия шейных сегментов спинного мозга, выраженный кифоз, ограничения движения в шейном отделе позвоночника: ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, болезнь Педжета, позвоночно-спинномозговая травма, морбидное ожирение, синдром Дауна. В этом случае возможно использование поворотного кресла Барани.

При отрицательных результатах проб, предварительный диагноз ДППГ выставляется на основании жалоб на позиционное головокружение и подтверждается успешным выполнением вестибулярных маневров.

Если при осмотре выявляется нистагм, отличающийся от описанного выше, а также — другие неврологические симптомы, требуется исключение других поражений нервной системы.

Дифференциальная диагностика

Ряд видов головокружений и нистагма появляются только при изменении положения головы в пространстве — являются позиционными.

Нистагм и головокружение вращательного характера могут вызывать как центральное (например, связанное с поражением ствола головного мозга или мозжечка), так и периферическое (каналолитиаз, вестибулярный нейронит, поражение ушного ганглия, перилимфатическая фистула) поражения вестибулярного анализатора, а также сочетанное поражение центральных и периферических структур — менингит, интоксикация.

Головокружение может быть вызвано нарушениями кровообращения: тромбозом вестибулярных артерий, мигренью, ортостатической гипотензией, пароксизмальными нарушениями сердечного ритма.

Актуальность дифференциальной диагностики этих причин связана с тем, что центральные формы требуют специального вмешательства.

Наиболее часто назначаемым исследованием является МРТ головного мозга. В ряде случаев для диагностики может потребоваться выполнение ортостатической пробы, мониторинга артериального давления и ЭКГ, дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий/транскраниальной допплерографии, рентгенографии шейного отдела позвоночника, а также офтальмологического обследования.

Лечение

Позиционные манёвры используются и для лечения пациента. Лечение проводится с участием врача и учитывает расположение отолита по данным диагностического маневра.

Поражение заднего полукружного канальца

Манёвр Эпли

Наиболее изученным является манёвр Эпли. Он применяется при патологии заднего и латерального ПКК:

Пациент сидит вдоль кушетки прямо, голова повёрнута на 45 ˚ в сторону лабиринта, который исследуется.- Пациент укладывается в положение лёжа, при этом поворот головы сохраняется, голова немного запрокидывается назад, свешивается с края кушетки.

- Через 20 секунд, голова поворачивается в здоровую сторону на 90 ˚

- Через 20 секунд, голова поворачивается в том же направлении на 90 ˚ вместе с телом пациента, таким образом, чтобы лицо было обращено вниз.

- Через 20 секунд пациент возвращается в положение сидя.

- Для лечения поражения заднего ПКК также используется маневр Симона:

- В положении сидя поворачивают голову на 45 ˚ в сторону «здорового» уха, например правого

- Пациента быстро укладывают на левый бок (голова лицом вверх), возникает приступ головокружения с ротаторным нистагмом влево, сохраняют положение в течение 3-х минут. За это время отолиты опускаются в самую нижнюю часть ПКК.

- Быстро поворачивают пациента на правый бок (голова лицом вниз). Сохраняют положение также в течение 3-х минут.

- Пациента медленно возвращают в исходное положение.

Фиксированный отолит рассасывается в течение нескольких недель. Столько же времени требуется для исчезновения приступов головокружения при естественном течении заболевания.

По данным исследования Casani A.Р. с соавт. (2011) средняя продолжительность головокружения при поражении заднего ПКК составила 39 дней, при поражении латерального ПКК — 16 дней.

Манипуляции часто сопровождаются резким временным усилением симптомов заболевания: головокружения, тошноты, вегетативных симптомов.

После проведения маневра требуется наблюдение пациента через 3 суток и 1 месяц, что позволит повторить манёвр в случае его неэффективности или своевременно начать поиск других причин головокружения при появлении новых симптомов.

Рецидивы возникают относительно редко (3,8 — 29% случаев).

Гимнастика Брандта-Дароффа

В случае неэффективности манёвров, выполненных врачом, пациентам с поражением заднего ПКК рекомендуется гимнастика Брандта-Дароффа для самостоятельного выполнения:

Утром, после сна, сесть на кровать, выпрямив спину (Позиция 1)- Затем необходимо лечь на левый (правый) бок с повернутой кверху головой на 45° (для сохранения правильного угла удобно представить стоящего рядом с Вами человека на расстоянии 1,5 метров и удержать взгляд на его лице) (Позиция 2)

- Задержаться в таком положении на 30 секунд или пока головокружение не исчезнет

- Вернуться в исходное положение сидя на кровати

- Затем необходимо лечь на другой бок с повернутой кверху головой на 45° (Позиция 2)

- Задержаться в таком положении на 30 секунд

- Вернуться в исходное положение сидя на кровати (Позиция 1)

Повторить описанное упражнение 5 раз.

В случае, если во время упражнения головокружение не возникнет, то его целесообразно выполнить только следующим утром. Если же головокружение возникло хотя бы однократно в любом положении, то нужно выполнить упражнения как минимум еще два раза: днем и вечером.

Упражнения при поражении латерального ПКК

Метод пролонгированного положения Vannucchi

Лежание на боку поражённым ухом вверх в течение 12 часов,

Метод «барбекю»

Метод «барбекю» - поворот пациента на 360 ˚ - пациента в положении лёжа последовательно поворачивают в направлении к здоровому уху на 90 ˚ до тех пор, пока он не примет исходное положение.

Метод Lampert и Tiel-Wilck (на видео выше - манёвр при поражении правого уха)

Голова пациента поворачивается на 270 ˚ от больного уха к здоровому.

В специальных исследованиях показана достаточная эффективность упражнений, выполняемых пациентами. Не выявлено различий в эффективности манёвром в специализированных клиниках и в учреждениях, оказывающих первичную помощь.

Медикаментозное лечение

Препаратов, оказывающих прямое воздействие на канало-/купололитиаз не существует.

Медикаментозное лечение целесообразно только при частых приступах или во время проведения маневров.

Используются препараты, снижающие возбудимость вестибулярной системы, как избирательно, так и за счёт общего седативного действия. К первым относятся препараты с вестибулолитическим действием — блокаторы Н1 и Н3 гистаминовых рецепторов, циннаризин, атаракс, антигистаминные препараты первых генераций — димедрол, пипольфен.

Получены доказательные данные в пользу снижения интенсивности головокружения при выполнения манёвра Эпли одновременно с приёмом бетагистина 24мг х 2 раза в день в течение недели.

Седативные препараты, чаще бензодиазепиновые транквилизаторы (диазепам), используются в условиях стационара для симптоматического лечения тяжёлых повторных приступов.

Хирургическое лечение

При отсутствии эффекта от консервативного лечения, пациентам выполняется хирургическое лечение: селективное пересечение заднего ампулярного нерва, частичная лабиринтэктомия с пломбировкой заинтересованного ПКК, селективная лазеродеструкция рецепторов.

- Информация о материале

- Родительская категория: Для пациентов

- Категория: Часто встречающиеся болезни

Крампи - это болезненные мышечные спазмы. Чаще всего поражаются икроножные мышцы. Состояние чаще развивается у лиц с большой мышечной массой, массивными голенями.

Несмотря на то, что в большинстве случаев крампи возникают сами по себе, у части пациентов они могут быть проявлением опасного состояния.

- Информация о материале

- Родительская категория: Для пациентов

- Категория: Часто встречающиеся болезни

Подкатегории

Часто встречающиеся болезни

Раздел с материалами о типичном течении распространённых нервных болезней.

Тексты адаптированы для пациентов, содержат необходимые иллюстрации.

Головная боль

В разделе собраны материалы о головной боли, которые будут полезны как врачам, так и подготовленным пациентам.

До 90% случаев головных болей являются первичным (не связаны с какими-либо изменениями в головном мозге или его сосудах, выявляемыми современными методами). Их причины - изменение чувствительности рецепторов к болевым стимулам, нарушения регуляции тонуса сосудов головного мозга.

Диагноз первичной головной боли выставляется при опросе пациента, лечение - приём препаратов и соблюдение рекомендаций по режиму.

Однако, существенную часть больных и специалистов, такой подход не устраивает, и они выполняют большое количество ненужных исследований.

Боль в спине

В большинстве случаев боль в спине не является признаком опасного состояния. До 85% людей отмечают в течение жизни хотя бы один приступ боли в спине. Как правило, продолжительность приступов не превышает трёх недель. Если не лечить боль, она со временем проходит сама или существенно уменьшается. Приём лекарственных препаратов и коррекция двигательного режима позволяют уменьшить страдания пациентов. Однако, среди тех, кто жалуется на боль в спине есть люди у которых жалобы могут первым проявлением серьёзного заболевания.

Пациенты, впервые обращающиеся с жалобами на боли в пояснице, после опроса и осмотра делятся на три основные группы:

-

Боли в спине вызваны сдавлением спинного мозга и его корешков:

пациенты с синдромом люмбоишалгии и нейрогенной перемежающейся хромоты, наиболее частой причиной являются грыжи межпозвонковых дисков, спинальнный стеноз (сужение позвоночного канала или межкорешковых отверстий).

-

Боли в спине связаны со специфическими состояниями:

- травмы,

- опухоли,

- воспалительные поражения позвоночника:

- ревматологические заболевания - спондилоартропатии, чаще - болезнь Бехтерева (до 5% от общего количества пациентов, обратившихся по поводу болей в спине);

- спондилит (инфекционное воспаление структур позвоночника - дисков и позвонков).

-

Неспецифические боли в спине:

это не значит, что у боли нет причины, просто, располагая современными методами и подходами, даже при детальном обследовании не удаётся выделить единственной причины, влияя на которую можно устранить боль.

Попытки найти источник боли в спине у пациентов этой группы в разных исследованиях приводили к противоречащим друг другу результатам.

Предполагается значение миофасциальных триггерных точек, патологии связочно-суставного аппарата позвоночника.

Последняя группа пациентов наиболее многочисленная, составляет до 90% от общего количества обратившихся за медицинской помощью. У 80-90% из них боли, даже без лечения, проходят самостоятельно в течение последующих 4-х недель.

Приём парацетамола и НПВС уменьшает выраженность боли, но не влияет на общее состояние пациента и прогноз (продолжительность приступа, риск хронизации боли).

Вопросу лечения боли в спине медикаментами посвящена отдельная страница.

Также эффективны мануальная терапия, коррекция режима с уменьшением нагрузки на позвоночник.

Понять изменения в механике движений позвоночника поможет видео, приведённое ниже.

-

Рекомендации по уменьшению нагрузки на спину при физической работе

Пациенты, требующие ухода

Уход за неврологическими пациентами

Нередко, приходится иметь дело с пациентами, которым трудно о себе позаботиться самостоятельно. Забота о них в большей степени ложиться на близких. При этом, есть дефицит знаний о том, как организовать уход, на какие моменты обратить внимание при оценке потребностей пациентов.

Раздел для родственников и ухаживающих лиц, посвященный смежным вопросам, возникающим при лечении неврологических заболеваний: уход, кормление, профилактика осложнений.

Первая помощь

Раздел о неврологических заболеваниях, с которыми может столкнуться каждый из нас.

Рекомендации

Боль в шее

Боль в шейном отделе позвоночника и связанная с ней головная боль являются распространёнными жалобами амбулаторных пациентов невролога.

Несмотря на широкий круг причин для таких жалоб, чаще всего боли связаны с напряжением участков мышц шейного отдела позвоночника и плечевого пояса.

Убедиться в этом можно самостоятельно или при осмотре врача - в шее и мышцах надплечий пальпируются болезненные узелки, глубокое нажатие на которые воспроизводит привычные боли или даже сопровождается более интенсивными болевыми ощущениями.

А вот лечиться самостоятельно не стоит. Прежде чем выполнять рекомендации на сайте - обратитесь к врачу. Боль в шее может быть проявлением опасных для жизни состояний.

Описанные в разделе рекомендации для тех, кто уже посетил врача. При осмотре исключаются опасные для жизни и здоровья состояния, которые могут сопровождаться болями в шее. При необходимости назначаются дообследования: рентгенография шейного отдела позвоночника (иногда исследование дополняется функциональными пробами), МРТ шейного отдела позвоночника. Если были выявлены изменения позвонков, может потребоваться проведение компьютерной томографии шейного отдела позвоночника. Этот метод даёт более детальную информацию, чем рентген.

У пациентов с подозрением на сдавление позвоночных артерий, проводится дуплексное сканирование позвоночных артерий (часть пути от аорты они проходят в костных каналах поперечных отростков шейных позвонков; при поражении позвоночника, в том числе, смещении позвонков или разрастании их отростков, могут смещаться.

Только в крайних случаях, когда планируется операция, проводится более сложное исследование сосудов - рентгеновская или КТ ангиография. Оно даёт изображение контраста, введённого в сосуды, позволяет оценить изменение просвета сосудов, прежде всего позвоночных артерий при поворотах шеи, и влияние на кровоснабжение мозга.

Лекарственные препараты

Пот экономит кровь, кровь сохраняет жизни, а мозги сохраняют и то, и другое

На приёме, особенно, если это городская поликлиника, не хватает времени разъяснить все тонкости действия назначенных препаратов.

При этом, информация в инструкциях, размещённых в интернете, как правило, избыточна. Она предназначена для специалистов и требует критической оценки.

Поэтом, я создал раздел с лекарственными препаратами.

Выбирая назначения, я опираюсь на подходы в зарубежной практике, зачастую, игнорируя отечественные традиции:

- не назначаю мексидол, актовегин и церебролизин, за исключением крайне редких случаев, когда пациент требует этого, и его нельзя переубедить.

- не гонюсь за модными обезболивающими препаратами, твёрдо зная об отсутствии существенной разницы между современными НПВС при кратковременном приёме.

- не использую в лечении биологически активных добавок и крайне редко назначаю растительные препараты.

В связи с этим, отдельные мои шаги вызывают у пациентов недоумение.

Если мы не договорили на приёме - вам сюда.